von Jürgen Tietz (25/1)

Ende März 2024. Es beginnt bereits im Bahnhof Berlin-Südkreuz. Der ICE nach Leipzig ist brechend voll. Kein Zweifel, fast alle haben hier dasselbe Ziel, die Leipziger Buchmesse. Man kennt sich, es wird wild getuschelt und geplaudert. Gesprächsfetzen surren durch den Wagon, über Bücher und Verlage, über Neuerscheinungen, Autor:innen und Kolleg:innen. Die Stimmung ist ausgelassen, dabei wissen alle: Messe-Tage sind anstrengend. Beim Spaziergang vom eigenen Messebahnhof in Leipzig zum Haupteingang der „Neuen Messe Leipzig“ bietet sich die Gelegenheit, die zahlreichen Manga-Figuren und Kostüme zu bestaunen, die ebenfalls angereist sind. Parallel zur „konventionellen“ Buchmesse findet jedes Jahr die Manga-Comic-Con statt. Zugleich bietet der Spaziergang durch den sonnigen Frühlingstag die Chance, einmal mehr das markante Panorama der Leipziger Messe zu bestaunen: ein gläserner Halbkreis im Zentrum als Entrée, rechts und links flankiert von den Hallen. Typologisch ein Schloss mit Ehrenhof. Alles sehr aufgeräumt, alles sehr gmp. 20 Jahre mag die Messe nun schon alt sein, denke ich. Beim Nachschlagen daheim stelle ich fest: Irrtum. Das nach Entwurf von Volkwin Marg und Hubert Nienhoff entstandene Areal wurde bereits 1996 eröffnet. Zeit, um über den Denkmalschutz nachzudenken, ehe die ersten Sanierungswellen über das Ensemble rollen werde. Das passt gut, findet doch alle zwei Jahre in diesen Hallen die Denkmal-Messe statt.

Leipzig, Buchmesse, 2018 (Bild: Leipziger Messe GmbH Presse)

Messealltag

Trotz des frühen Vormittags sind die Hallen schon gut besucht. Während sich die Frankfurter Buchmesse im Herbst in erster Linie als Fachmesse begreift, gilt Leipzig als ein Lesefest für das Publikum. Hier sucht man persönlichen Kontakt zu Verlagen und Autor:innen – und wird nicht enttäuscht. Schon in der Eingangshalle tummelt sich die schreibende und kritisierende Prominenz, wird auf dem Hauptpodium über Leselust und Leselast diskutiert. Sämtliche Sitzplätze sind besetzt, die Kameras laufen und übertragen auf die Großleinwand. So geht es in den kommenden Stunden weiter, Lesungen, Diskussionen und Signierstunden in dichter Folge. Das Buch in der Krise? Nicht in Leipzig!

Jeder Besucher hat seine eigene Messe-Strategie. Manche laufen zielstrebig mit Spickzetteln herum, auf denen vermerkt ist, wer wo und wann zu finden ist. Ich neige eher zum entspannten Buchflanieren. Hier einmal blättern, dort ein wenig lesen. En passant an meinen Lieblingsverlagen vorbeistromern, bei Matthes und Seitz aus Berlin, dem Passagen-Verlag aus Wien, bei Quart aus Luzern. Nach drei Stunden und zwei Hallen zwischen der allzu konventionell gestalteten Architektur der Verlagspavillons werden meine Beine langsam schwer. Zeit für eine Pause. Am österreichischen Stand genehmige ich mir einen kleinen Schwarzen. Zwar ist es auf einer Messe schwierig, echte Wiener Kaffeehausatmosphäre zu erzeugen, doch der Versuch ist allemal lobenswert. Bei Klett-Cotta lasse ich mich kurz darauf nieder. Schräg vor mir sitzt Iris Wolff und blättert konzentriert in einem Buch. Vermutlich hat sie gleich eine Lesung oder wird signieren. Und natürlich werde ich sie nicht ansprechen. Dazu bin ich viel zu schüchtern, obwohl ich ihr doch eigentlich sagen sollte, was für eine wunderbare Erzählerin sie ist.

Frankfurt Pavillon (schneider+schumacher, 2017/18) auf der Frankfurter Buchmesse 2024 (Bild: © Marc Jacquemin/Frankfurter Buchmesse)

Messegeschichten

Auf Messen wird seit jeher gezeigt, gehandelt und gekauft. Dabei gilt Leipzig als Wendepunkt im Messewesen. Die beiden übereinander gestapelten Ms, die auf die Leipziger Messe hinwiesen, habe ich als Kind nie verstanden, wenn wir von Berlin aus über die Interzonenstrecke durch die DDR nach Süden fuhren. Was hatten diese Ms mit Leipzig zu tun? Vom Begriff der Muster-Messe (daher das doppelte M), die seit 1895 die traditionelle Warenmesse in Leipzig ablöste und zum weltweiten Vorreiter werden sollte, wusste ich so wenig, wie von den innerstädtischen Messehöfen, für die Leipzigs mittelalterliche Bebauung weichen musste. Geschweige denn von den Ursprüngen der bald 1000-jährigen Messegeschichte des Heiligen Römischen Reichs. Die Geschichte von Städten und Messen ist eng miteinander verwoben. Das Wörterbuch der Deutschen Sprache der Brüder Grimm weist auf die Verbindung zwischen der katholischen Messe (bei der sich die Ungetauften vor der Mahlfeier am Ende des Wortgottesdienstes aus dem Kirchenschiff zurückzuziehen hatten) und den zeitgleich abgehaltenen Messen und Märkten hin. An historischen Handelswegen gelegen, spielte besonders Frankfurt am Main (einst am Römer abgehalten) eine bedeutende Rolle als Messestandort.

Die Wanderschaft der Messen aus den Innenstädten immer weiter an die Peripherie lässt sich in Leipzig gut ablesen. Ihr Weg führte von den Messepalästen des späten 19. Jahrhunderts – wie Specks Hof oder der Reichshof, mit ihren nach 1990 teilweise vorbildlich sanierten Passagen – zur heute so genannte „Alten Messe“. Sie war seit 1913 als Technische Messe nahe dem Völkerschlachtsdenkmal entstanden und wuchs bis 1928 auf 17 Hallen und 130.000 Quadratmeter an. Als Orte der Warenschauen und von Massenveranstaltungen sind die riesigen Messegelände von Shanghai bis Chicago bis heute trotz aller virtuellen Möglichkeiten noch immer wichtige Wirtschaftsfaktoren für die jeweiligen Standorte, die in intensiver Konkurrenz untereinander stehen. Für manche einst große Messe ist die letzte Messe freilich längst gelesen. Etwa für die Cebit in Hannover. 1986 gestartet und zeitweise weltweit die größte Messe für Informationstechnologie, fiel sie 2018 dem schwindenden Interesse zum Opfer. Man mag darin eine gewisse Analogie zum Niedergang des Technik- und Wirtschaftsstandorts Deutschland erkennen. Vielleicht aber zeugt es auch nur davon, dass eine jede Messe ihre Zeit hat.

„Durch diese hohle Gasse müssen sie kommen“ – Hannover, Messe-Skyway (Bild: Armin Kübelbeck, CC BY-SA 3.0)

Nicht-Orte

Der Kaffee wirkt und Iris Wolff ist längst von dem Stuhl vor mir verschwunden. Also weiter im Getümmel. Neben dem Rummel um die Neuerscheinungen bietet Leipzig auch einen Blick auf den „Altbestand“, im Buchhandelsdeutsch die „Backlist“. Das nutze ich beim Reclam Verlag und stöbere mich durch das gelbe Taschenbuchparadies. Endlich finde ich ein Exemplar der Pensée von Blaise Pascal, das in Berlin nirgends vorrätig war und nur zu bestellen gewesen wäre. In Leipzig aber kann man in fast alles hineinschmöckern. Staunend wandere ich an den immensen Warteschlagen vor den Verlagen vorbei, in denen die „Young Adult Bücher“ angeboten werden. Sie sind die aktuellen Verkaufsschlager der Branche. Natürlich schaue ich auch bei „meinem“ Verlag vorbei, dem Schweizer Kampa-Verlag, plaudere kurz und freue mich klammheimlich, wie eine Leserin in einen meiner Romane hineinliest. Ach, die Todsünde der Hochmut, welch ein Glück, dass sie auf einer Messe ohne Folgen bleibt. Am Nachmittag ist das Gedränge in den Hallen noch dichter. Ich suche mir auf der Galerie der Haupthalle ein ruhigeres Plätzchen am Geländer. Von dort kann ich auf die Verleihung des Preises der Leipziger Buchmesse schauen, der in jenem Jahr an Barbi Marković für ihr Buch Minihorror verliehen wird, das im Residenz Verlag erschienen ist.

Der Ort, so belebt er ist, bietet die ideale Gelegenheit, um sich die Widersprüchlichkeit, ja recht eigentlich die Unmöglichkeit einer Messe zu vergegenwärtigen. Messen sind Orte mit gewaltigen Abmessungen, die jedoch nur für eine temporäre Nutzung vorgesehen sind. Es sind klassische „Nicht-Ort“ im Sinne Marc Augés. Ihr Sinn liegt darin, nach innen die notwendige technische Infrastruktur für (fast) alles bereitzustellen. Sie müssen als Ort ohne Eigenschaften funktionieren, um eine kleine Anleihe bei Robert Musil zu nehmen. Zugleich aber müssen sie nach außen hin eine charakteristische Marke ausbilden, sollen gebaute Identität erzeugen. Kein geringer Widerspruch. Doch „Widersprüche sind kein Zeichen der Falschheit und das Fehlen von Widersprüchen kein Zeichen der Wahrheit“, wusste bereits Pascal.

Frankfurt, „Galleria“ (O. M. Ungers 1980–1983) – die Leere nach der Messe (Bild: Peter Christian Riemann, CC BY-SA 4.0)

Heimwege

Wenige Orte sind so melancholisch, ja trostlos wie Messeareale, wenn sie nicht bespielt werden. Insofern stellt sich mancherorts die Frage, ob man sich diese Strukturen in den Innenstädten überhaupt noch leisten sollte. Eine Diskussion über die Verlagerung der innerstädtischen Messegelände in Berlin oder Hamburg ins Umland ist überfällig. Doch dem steht der Stadtstaatencharakter der beiden Großstädte entgegen. Die Sonne sinkt, die Tore der Neuen Messe Leipzig schließen bald, und ich begebe mich auf den Heimweg. Doch nicht, ohne den Messetag in den alten Messepalästen der Leipziger Innenstadt ausklingen zu lassen. Kurz streife ich durch Specks Hof, freue mich über die Emaillearbeiten des stets unterhaltsamen letzten deutschen Pop-Art Künstlers Moritz Götze. Und dann habe ich tatsächlich Glück. Ich ergattere einen Platz in Auerbachs Keller. Zwar begegnen mir hier an diesem Abend weder Goethe noch Mephisto. Dafür treffe ich auf manche Gesichter, die mir schon auf der Messe begegnet sind. Hier zeigt sich: Messen sind ganzheitliche Wirtschaftsfaktoren. Sie kurbeln nicht nur das Geschäft auf der Messe selbst an, sondern bringen Umsatz in die ganze Stadt. Müde aber zufrieden fahre ich endlich zurück nach Berlin. Und voller Vorfreude: Wie gut, dass der März 2025 vor der Tür steht und mit ihm die Buchmesse. Leipzig, ich komme!

Leipziger Doppel-Wumms – Olaf Scholz bei der Eröffnungsrede 2024 (Bild: Leipziger Messe GmbH/Jens Schlüter)

Download

Inhalt

LEITARTIKEL: Auf die Messe, fertig, los …

Jürgen Tietz über wiederkehrende Lust und Leid eines Messebesuchs.

FACHBEITRAG: Müthers Durchbruch auf der Ostseemesse

Dina Falbe über die Messehalle „Bauwesen und Erdöl“, die erste Hyparschalenkonstruktion von Ulrich Müther.

FACHBEITRAG: Hinter der historischen Hülle

Ira Scheibe über die Kölnmesse (1928) und ihre Umgestaltung in die Rheinhallen (2010).

FACHBEITRAG: Das kühle Dach der Nachwendezeit

Verena Pfeiffer-Kloss über den Weg der Messe Leipzig auf ihr neues Gelände.

PORTRÄT: Einzigartig und verloren

Matthias Ludwig über die gesperrte ZF-Arena Friedrichshafen.

INTERVIEW: Neu gefundene Sprachweisen von Architektur

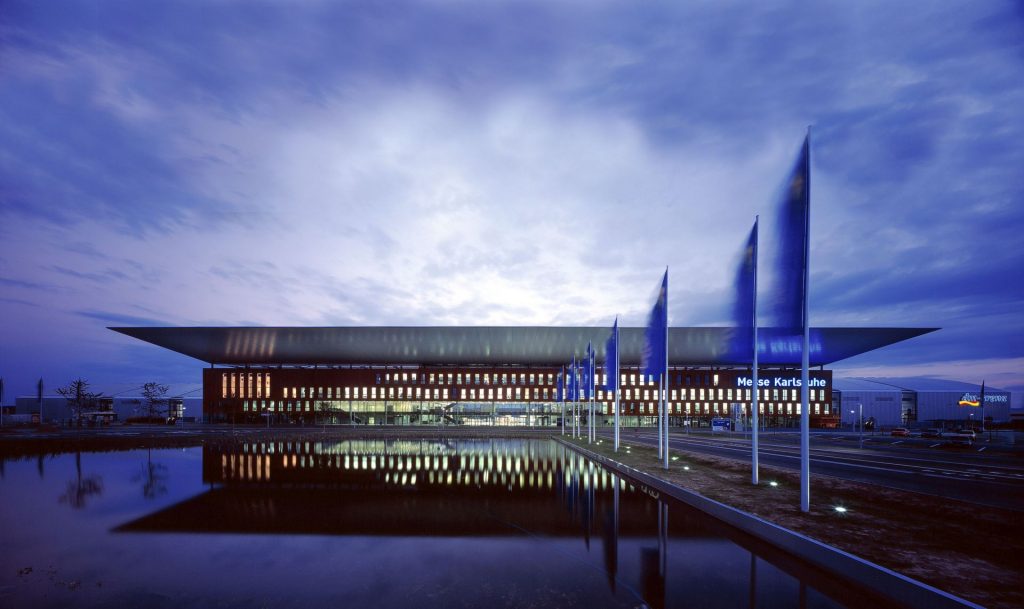

Eckhard Gerber im Gespräch über die Neue Messe Karlsruhe (2003).

FOTOSTRECKE: Stuttgarter Ost-West-Beziehungen

Eine Bildertour durch die Messe Stuttgart (2007) und die jährlich dort stattfindende Oldtimermesse Retro Classics.