von Ira Scheibe (25/1)

Nicht draußen auf der grünen Wiese, sondern direkt gegenüber des Doms liegt auf der anderen Rheinseite die Kölner Messe. Sie feierte letztes Jahr ihr 100-jähriges Jubiläum; die auf Initiative von Konrad Adenauer gebauten Hallen öffneten erstmalig zur Frühjahrsmesse 1924 ihre Tore. Nur zwei Jahre später sollte baulich nachgebessert werden. Für die internationale Presseausstellung „Pressa“ im Jahr 1928 entstand ein vereinheitlichendes Außenband rund um das heterogene Innere. Diese Backsteinfassade des monumentalen, breitgelagerten Gebäudes und der Messeturm sind noch heute erhalten und prägen die nordöstliche Rheinfront Kölns. Für Messen werden die Rheinhallen allerdings nicht mehr genutzt. Zwischen 2005 und 2010 bauten HPP Architekten sie zu Büros mit etwa 160.000 Quadratmetern um, hauptsächlich für den Sender RTL und die Versicherungsgesellschaft HDI.

Köln, Außenaufnahme der Ausstellungshalle bei der Eröffnung der Kölner Herbstmesse im September 1929 (Bild: Bundesarchiv Bild 102-08417, CC BY-SA 3.0 de)

Pferdeställe für den Wirtschaftsaufschwung

Die Frühjahrsmesse 1924 war für den Kölner Oberbürgermeister Adenauer eine Verheißung auf Frieden im Inneren und nach außen. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs sollte die Kölner Messe der „Zentralmarkt“ in Westdeutschland werden und „die Wirtschaftsfäden mit den übrigen westeuropäischen Ländern von neuem anspinnen und fest und dauerhaft knüpfen,“ sagte er in seiner Eröffnungsrede. Daher hatte er einen ganz besonderen Ort gewählt, ein direkt gegenüber der Altstadt liegendes, ehemaliges Kasernengelände: „Aufsehen erregt die besondere Art der Ausstellung und der künstlerische Rahmen, in den sie gefasst ist: die Bauten, die Parkanlagen, der Rheinstrom, das unvergleichliche Stadtbild Kölns,“ schwärmte Adenauer in seiner Ansprache zur internationalen Presseausstellung 1928.

Hochbauamtsleiter Adolf Abel (1882–1968) hatte von 1926 bis 1928 „Adenauers Pferdeställe,“ wie der der Volksmund das Sammelsurium unterschiedlicher Hallen nannte, mit einem Ziegelband umfasst und damit der kleinteiligen Kölner Altstadt auf dem linken Rheinufer einen großformatigen, 220 x 260 Meter messenden Baukörper auf dem rechten Ufer gegenübergestellt. Den Haupteingang an der Südseite betonte er durch einen tiefen Einzug der Fassade und einen Lichthof. Zum Nordausgang am Rheinpark hin legte er eine mittige Achse an. An der Nordwestecke entwarf Abel einen 85 Meter hohen Turm in aufstrebender Gegenrichtung zur horizontal angelegten Kubatur.

Köln, ehem. Rheinmesse, Luftaufnahme (Bild: © Raimond Spekking & Elke Wetzig, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

Eine Fassade wider die Schwere

Die Gliederungselemente des Fassadenbandes betonen die Vertikale. Die Gebäudehülle ist mit Hauptpfeilern, Zwischenlisenen und lamellenartig eingetieften und zackig gerahmten Laibungen vielfach profiliert. Die hohe Auflösung der Wand nimmt dem monumentalen Baukörper einiges von seiner wuchtigen Schwere; auch scheint der obere Teil der Fassade auf dem Betondach der breit geöffneten Erdgeschosskolonnaden gleichsam zu schweben. Den Turm bekrönt ein drei Meter hohes, laternenartigen Gerüst; die Skulptur auf dessen Dach nach einem Entwurf des Künstlers Hans Wissel zeigt drei Gesichter. Sie alle stellen Hermes dar, den Gott der Kaufleute. Auf jedem Kopf thront ein eigenes Symbol: ein Flügel für den Götterboten selbst, ein Zahnrad für die Industrie und ein Lorbeerkranz für die Kunst. Ganz oben auf der Spitze verweist ein senkrecht stehender Fisch auf den Rhein, der als Handelsstraße seit alters her der Stadt Reichtum brachte. Der Messeturm wird seit 2005 aus Brandschutzgründen nicht mehr genutzt. Im rundum verglasten Obergeschoss befand sich ein Aussichtsrestaurant.

Köln, Messeturn, Zustand ca. 2010 (Bild: © Raimond Spekking, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

Riegel, Kämme, Höfe

Nach dem Verkauf der Rheinhallen 2005 wurden die Hallen hinter der seit 1980 unter Denkmalschutz stehenden Hülle abgerissen. Sie stammten größtenteils aus den 1970er Jahren. HPP Architekten konzipierten eine kammartige Bebauung aus Längs- und Querriegeln entlang einer Erschließungshalle, sodass die ursprüngliche Achsigkeit erhalten blieb. Die Struktur direkt hinter der historischen Fassade ist nun viergeschossig angelegt, mit dem Erdgeschoss und drei Obergeschossen. Durch die Anbindung an den Bestand können nur das erste und zweite Obergeschoss über die Fensterbänder belichtet werden. Im dritten Obergeschoss rückt der Neubau von der historischen Ziegelhülle ab, sodass über kleine Innenhöfe Licht in die Räume gelangen kann. Hierauf setzt entlang der historischen Fassade ein Staffelgeschoss auf; auch die in Ost-West-Richtung orientierten „Kämme“ sind fünfgeschossig, die Riegel entlang der Magistrale sechsgeschossig.

Köln, Messegebaeude im Umbau (Bild: WikiNight2, CC BY-SA 3.0)

Ein neues Implantat

Die Ziegelhülle kontrastiert mit dem transparenten, neuen Implantat: eine raumhohe Aluminium-Glas-Konstruktion, die in geschosshoher Elementbauweise das Raster von 1,35 Metern aufnimmt. Zum denkmalgeschützten Ehrenhof am Südeingang fungiert heute ein zentraler Baukörper im Norden als neuzeitliches Gegenstück. Er birgt im ersten Obergeschoss das Foyer von RTL und dient dem Sender auch als Verbindungsbauwerk für Räumlichkeiten im West- und im Ostflügel.

Raumhohe Ganzglaselemente in pfostenloser Konstruktion werden in der Deckenanbindung von breiten Riegeln gehalten. Sich schräg überkreuzende Edelstahlseile dienen der statischen Stabilisierung und verleihen auch optisch mit ihrem drahtig-sehnigen Geflecht der Hallenkonstruktion mehr Spannung. Die etwa 200 Meter lange Magistrale gliedert sich in drei Zonen: Der südliche Eingang ist der der Stadt zugewandte und liegt zwischen dem Rheinufer und dem Deutzer Bahnhof. Man betritt zunächst den sich bis zum Ehrenhof erstreckenden Abschnitt. Daran schließt sich die Großhalle an und schließlich zwischen dem Verbindungsbauwerk und dem Nordausgang der Hallenbereich von RTL. Er hat eine Fläche von etwa 1.300 Quadratmetern und kann für Sonderveranstaltungen genutzt werden, indem sich die Verbindung zur übrigen Halle durch Schiebetore bzw. Glaselemente abtrennen lässt.

Köln, Rheinhallen, öffentlich zugängliche Magistrale (Bild: Jens Willebrand)

Die geheimen Gärten von Köln

Im Erdgeschoss lässt sich die Halle auf ihrer gesamten Länge durchwandern, und auch zum Verweilen bietet sie sich an: Rechts und links liegen Treppenanlagen mit Holzstufen, die die Zugangsebene mit der zum Hochwasserschutz um 1,20 Meter angehobenen Nutzungsebene verbinden. Auch auf den Bänken unter dem wuchernden Grün oder im Café in der Magistrale kann man rasten.

Die Fassaden zur Haupthalle hin besteht aus Leichtmetallelementen mit einem vorgehängtem, dekorativem Stahlrahmen, Akustikelementen aus gelochten Blechpaneelen und einem Öffnungsflügel in jeder zweiten Fensterachse. Der Boden ist mit großformatigen, hellen Werksteinplatten belegt. Während die Längs- und Querriegel des Ost- und Westflügels gängige Stahlbetonflachdecken aufweisen, besteht die Dachfläche über der Wandelhalle aus zehn Folienkissen mit je einer Kammer. Dünne Stahlseile halten das Foliendach, das an den Ost- und Westrändern im Anschluss an das fünfte Obergeschoss hin offen ist und so die Belüftung und den freien Rauchabzug der Halle gewährleistet.

Köln, Rheinhallen – das Dach der Wandelhalle besteht aus Folienkissen und ist im Anschluss an das Obergeschoss hin offen

(Bild: Jens Willebrand)

„Bunte, fröhliche Bilderwelten“

FSWLA Landschaftsarchitekten, heute studio grüngrau, planten die Magistrale, die Außenanlagen und die 14 Innenhöfe. „Bunte, fröhliche Bilderwelten,“ so die Architekten, bieten hier Trost für alle, die in ihren Büros keinen Rheinblick abbekommen haben. Jeder Hof zeigt eine eigene Gestaltung aus sich wiederholenden Elementen wie Cortenstahl, bestimmten Pflanzen und Natursteinschotter. Die meisten Höfe sind nur zur Pflege begehbar. Nicht nur Standard-Büroflächen hatten die Planer zu bewältigen, sondern in der historischen Gebäudehülle war auch das Sendezentrum der RTL-Mediengruppe mit rund 17.000 Quadratmetern Produktionsfläche unterzubringen.

Der Sendebetrieb gruppiert sich um diverse Höfe; die Studios 1 und 2 mit einer Größe von 250 bzw. 440 Quadratmetern wurden als weitgehend schallisolierte Raum-in-Raum-Konstruktionen geschaffen, die über Schwingungsdämpfer lastenmäßig vom übrigen Gebäude entkoppelt sind und so ein störungsfreies Arbeiten in den Studios ermöglichen. Für die nordöstlich an die Rheinhallen anschließende Garage wurde in farblicher Anpassung an die historische Fassade des Haupthauses eine Streckmetallbekleidung aus Kupferblech gewählt. Hier liegt auch der Zugang zum Rheinpark mit dem sogenannten Staatenhaus, das ebenfalls für die Pressa 1928 gebaut wurde. Was ist geworden aus den hehren und hohen Erwartungen von damals? Städtebaulich machen die Rheinhallen mit ihrer monumentalen Backsteinarchitektur, eingebunden in die Parkanlagen und das „unvergleichliche Stadtbild Kölns“ jedenfalls immer noch eine gute Figur.

Köln Rheinhallen – Farbeinheit von Garagenneubau und Nordostbereich der Rheinhallen-Fassade (Bild: Jens Willebrand)

Download

Inhalt

LEITARTIKEL: Auf die Messe, fertig, los …

Jürgen Tietz über wiederkehrende Lust und Leid eines Messebesuchs.

FACHBEITRAG: Müthers Durchbruch auf der Ostseemesse

Dina Falbe über die Messehalle „Bauwesen und Erdöl“, die erste Hyparschalenkonstruktion von Ulrich Müther.

FACHBEITRAG: Hinter der historischen Hülle

Ira Scheibe über die Kölnmesse (1928) und ihre Umgestaltung in die Rheinhallen (2010).

FACHBEITRAG: Das kühle Dach der Nachwendezeit

Verena Pfeiffer-Kloss über den Weg der Messe Leipzig auf ihr neues Gelände.

PORTRÄT: Einzigartig und verloren

Matthias Ludwig über die gesperrte ZF-Arena Friedrichshafen.

INTERVIEW: Neu gefundene Sprachweisen von Architektur

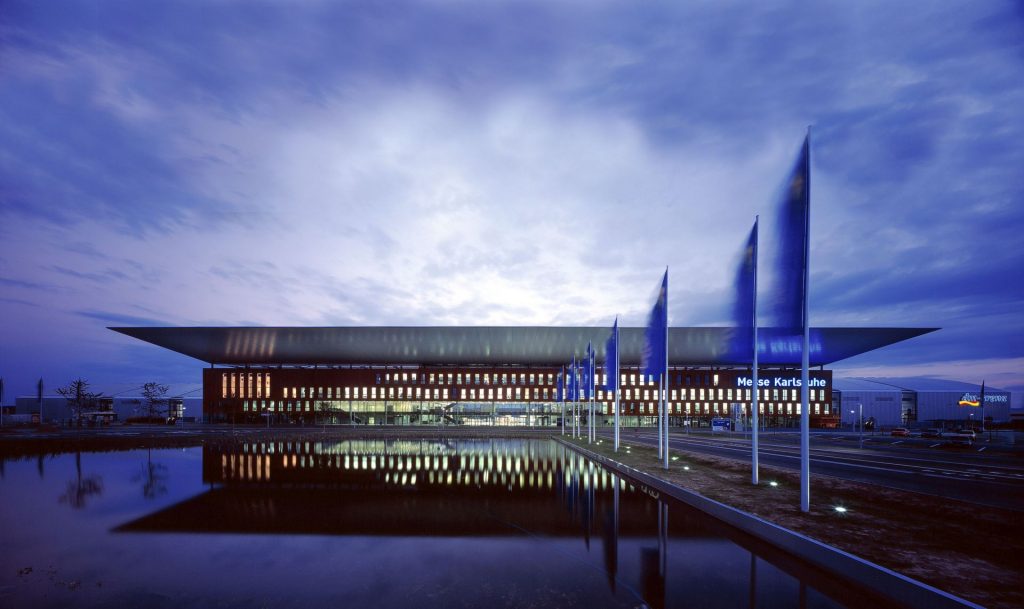

Eckhard Gerber im Gespräch über die Neue Messe Karlsruhe (2003).

FOTOSTRECKE: Stuttgarter Ost-West-Beziehungen

Eine Bildertour durch die Messe Stuttgart (2007) und die jährlich dort stattfindende Oldtimermesse Retro Classics.